| „Außenseiter“ von Hans Mayer: Tagung am 19. und 20. September 2025 in Köln | Didaktik | KI/IA | Stolpersteine | 8 mai | Palästina | Zweierpasch | Das Europa der Vaterländer | Der Brief an alle Schülerinnen und Schüler: Französisch-Leistungs- oder Grundkurs bis zum Abitur | 222 Argumente für Französisch | Apprendre le français – faire des exercices | Éditorial – Jugendliche und soziale Netzwerke | L’Actualité sur notre blog : Nachgefragt: Julien Jeanneney, La fièvre américaine. Choisir les juges de la Cour suprême | Paris im April 2025 | Éditorial: Trump, Poutine et le Européens | L’adresse du président de la République aux Français : „…les évènements historiques en cours qui bouleversent l’ordre mondial.“ | Tools zum Französisch-Lernen |

Unser Prompt /Anfrage: Welchen Stellenwert hat die Kunst im Werk von Sartre?

ChatGPT5: (9.8.2025)

Im Werk von Jean-Paul Sartre hat die Kunst einen sehr besonderen (stimmt), aber auch ambivalenten Stellenwert. (klingt gut, sagt aber nicht viel, wird auch gleich wieder aufgegriffen:)

Er schreibt über Kunst nicht nur als „schönen Zusatz“ zum Leben (die letzten vier Wörter geben hier gar keinen Sinn), sondern als ein ernstes philosophisches und existenzielles Phänomen (klingt auch gut, ist als Ausdruck aber ziemlich leer…) – und zwar aus zwei Perspektiven:

1. Frühe Phase: Kunst als Ausdruck der Freiheit

In L’imaginaire (1940) und anderen frühen Schriften betrachtet Sartre die Kunst als ein Produkt der Vorstellungs- und Schaffenskraft des Bewusstseins. (Ha! auf dem richtigen Pfad, tatsächlich leitete Sartre aus den Bemerkungen in L’imaginaire die Grundlage der menschlichen Freiheit ab, wie er sie in L’être et le néant (1943) entwickelt, dieser Zusammenhang wird hier aber nicht dargestellt, wie soll die KI so etwas erkennen, geschweige denn verstehen können: s. Bibliographie..)

– Das Bewusstsein ist nach Sartre „nihilisierend“ (das entwickelt er in L’être et le néant, das passt zwar hinischtlich der Wortnachbarwahrscheinlichkeiten, aber diese Bemerkung hat mit der Kunst nicht so viel zu tun) – es kann die gegebene Wirklichkeit negieren und eine andere Möglichkeit denken.

– >Kunstwerke entstehen genau aus dieser Fähigkeit: Sie erschaffen eine „imaginäre Welt“, die vom Alltag (?) abgehoben ist. (Diese Bemerkung erfolgt im Rahmen der mechanischen Textentwicklung aufgrund von Wortnachbarwahrscheinlichkeiten, wie die KI das eben so macht, klingt gut… und weil man gerade das Imaginäre erwähnt, bleibt die KI gleich bei einer „imaginäre(n) Welt“…und genau das streift nur ganz oberflächlich die Ansätze in den Künstlerporträts Sartres, die hier gar nicht erwähnt werden: S. Bibliographe)

– Der Künstler ist daher ein Paradebeispiel für den freien Menschen, der nicht nur passiv ist, sondern etwas Neues in die Welt bringt. (Da ist was dran, tatsächlich ist der gemeinsame Nenne aller Künstler, über die Sartre schreibt, deren Kunst, die sich oft gegen die Strömungen ihrer Zeit, ihrer Epoche richtet. À propos Künstler, wieso erwähnt CHATGPT5 in seiner Antwort nicht einen einzigen Künstler, über den Sartre schreibt? Sartres Werke über Künstler sind umfangsmäßig der größere Werkteil im Vergleich zur Literatur und Philosophie in seinem Werk.)

Hier klingt fast ein romantischer Glaube (wieso romantischer Glaube?) an die schöpferische Freiheit an.

2. Politische Wende: Kunst und Engagement

Nach dem Zweiten Weltkrieg – vor allem in Qu’est-ce que la littérature? (1947) – verschiebt sich Sartres Schwerpunkt.

– Er lehnt die Idee einer „reinen Kunst“ ab, die sich angeblich aus allem Politischen heraushält.

– Für ihn muss Kunst engagiert (Der Begriff des Engagement ist immer falsch verstanden worden, in Qu’est-ce que la littérature? heißt es sinngemäß, wenn ein Künstler ein Wort schreibt, so ist er engagiert, d. h. er übernimmt für das, was er wagt (und nicht sagt) eine Verantwortung, er ist engagiert) sein, also in die gesellschaftlichen Kämpfe eingreifen.

– Literatur und Kunst sollen (sollen? Sie tun es – und das ist eine ganz andere Aussage -, in dem sie eine Appel an den Leser oder Betrachter richten) Freiheit wecken – sowohl die des Autors als auch die des Publikums.

– Das Ziel: Die Betrachterinnen oder Leserinnen sollen (auch hier wieder sollen? werden !) aus ihrer Passivität geholt werden und Verantwortung übernehmen. (so einfach ist das nicht… obwohl das Kriterium für gute Kunst lautet, so kann man Sartres ästhetische Analysen interpretieren, wenn der Leser oder der Betrachter das Werk überschreiten, darüber hinausgehen können, dann ist es gut.)

Kunst ist für Sartre hier kein elitäres Ornament, sondern ein Werkzeug im Kampf gegen Unterdrückung. (Da ist ein ganz bisschen was dran… aber das genügt als Erklärung hier wirklich nicht. Obwohl z. B. die Genet-Studie zeigt, wie jemand sich mit Hilfe der Kunst sich befreien kann, auch wenn er über den Umweg der Ästhetisierung seiner Verbrechen gegangen ist… Gustave Flaubert hatte gesundheitliche Probleme und schafft es dennoch den modernen Roman zu verfassen und Tintoretto setzt sich gegen alle durch und kreiert die dritte Dimension auf seinen Bildern.)

3. Theater als Praxis

Sartre war selbst Dramatiker (Huis clos, Les Mains sales, Le Diable et le Bon Dieu). (Thema: Es geht hier um die Kunst!)

– Das Theater ist für ihn eine Art Labor für existentielle Entscheidungen. (ok)

– Die Bühne konfrontiert das Publikum mit Grenzsituationen, in denen Figuren zwischen Authentizität und Selbstbetrug (Bad Faith) wählen müssen. (ok)

– Kunst wird so zum Spiegel und Verstärker der menschlichen Freiheit. (Wdh.)

4. Ambivalenz

– Einerseits sieht Sartre Kunst als zeitloses Spiel der Imagination. (Wdh.)

– Andererseits fordert er, dass Kunst in den historischen Moment eingreift.

Diese Spannung zieht sich durch sein Werk: Die Kunst soll frei sein – und gleichzeitig nützlich im Kampf für Freiheit. (s.o.)

Eine recht oberflächliche Antwort der gestellt Frage, bei der ganz ohne Zweifel die sog. „KI“ geholfen hat. Vielleicht wäre es doch besser, in eine Bibliothek zu gehen, und dort mit Hilfe von Bibliographien etc. sich zu informieren.

Veranstaltung:

„Außenseiter“ von Hans Mayer: Tagung am 19. und 20. September 2025 in Köln

Bibliographie:

Heiner Wittmann, Sartre, Camus und die Kunst. Die Herausforderung der Freiheit. Reihe Dialoghi/Dialogues. Literatur und Kultur Italiens und Frankreichs. Hrsg. v. Dirk Hoeges, Band 18, > Verlag Peter Lang, Berlin, Bern u.a., 2020. Hardcover. ISBN 978-3-631-83386-5.

> Sartre und die Kunst – www.romanistik.info

id., Sartre et la liberté de la création: l’art entre la philosophie et la littérature. in : G. Farina, M. Russo, (Hg.), Sartre et l’arte contemporanea. Immagini e imaginari, dans: Gruppo Ricerca Sartre, > Studi Sartriani, Anno XV / 2021, S. 83-102.

id. ChatGPT: Résume L’étranger d’Albert Camus, 27. September 2024.

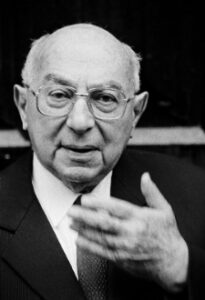

„Die Hans-Mayer-Gesellschaft führt gemeinsam mit Wissenschaftler*innen der Universität Köln, hier vor allem des mit der Lehrkräfteausbildung betrauten Institut für deutsche Sprache und Literatur 2, eine Tagung zu Hans Mayers „opus magnum“ durch. Wir fragen nach der Aktualität des 1975 erschienen Buches. In den drei Hauptkapiteln schreibt Mayer eine Geschichte von „Leitfiguren der Grenzüberschreitung“, die allein durch ihre Geburt, und nicht erst durch die Entscheidung des Verstandes zu Außenseitern wurden. In „Judith und Dalila“ entwickelt er die Geschichte von Frauen, denen der Gleichheitsstatus durch das Geschlecht versagt wird, in „Sodom“ geht er den Diffamierungen der Homosexuellen nach, die durch ihre „körperlich-seelische Eigenart“ ausgegrenzt wurden, und schließlich untersucht er in „Shylock“, wie den Juden allein durch ihre „Abkunft“ das Recht auf Emanzipation in der Geschichte verwehrt wurde …“

„Die Hans-Mayer-Gesellschaft führt gemeinsam mit Wissenschaftler*innen der Universität Köln, hier vor allem des mit der Lehrkräfteausbildung betrauten Institut für deutsche Sprache und Literatur 2, eine Tagung zu Hans Mayers „opus magnum“ durch. Wir fragen nach der Aktualität des 1975 erschienen Buches. In den drei Hauptkapiteln schreibt Mayer eine Geschichte von „Leitfiguren der Grenzüberschreitung“, die allein durch ihre Geburt, und nicht erst durch die Entscheidung des Verstandes zu Außenseitern wurden. In „Judith und Dalila“ entwickelt er die Geschichte von Frauen, denen der Gleichheitsstatus durch das Geschlecht versagt wird, in „Sodom“ geht er den Diffamierungen der Homosexuellen nach, die durch ihre „körperlich-seelische Eigenart“ ausgegrenzt wurden, und schließlich untersucht er in „Shylock“, wie den Juden allein durch ihre „Abkunft“ das Recht auf Emanzipation in der Geschichte verwehrt wurde …“ Hans Mayer äußerte sich in seinem Buch „Außenseiter“ auch ausführlich zu Jean Genet, dem Jean-Paul Sartre 1951 die Untersuchung „Saint Genet Komödiant und Märtyrer“ widmete. In einem Vortrag werden die Ansätze von Hans Mayer und Jean-Paul Sartre, die Geschichte des Jean Genet, vom Dieb zum gefeierten Schriftsteller, zu analysieren, miteinander verglichen: H. Wittmann, „… Befreiung über Arbeit und Genie“ – Sartre und Mayer über Jean Genet“ – Samstag, 20. September, gegen 10:00 Uhr.

Hans Mayer äußerte sich in seinem Buch „Außenseiter“ auch ausführlich zu Jean Genet, dem Jean-Paul Sartre 1951 die Untersuchung „Saint Genet Komödiant und Märtyrer“ widmete. In einem Vortrag werden die Ansätze von Hans Mayer und Jean-Paul Sartre, die Geschichte des Jean Genet, vom Dieb zum gefeierten Schriftsteller, zu analysieren, miteinander verglichen: H. Wittmann, „… Befreiung über Arbeit und Genie“ – Sartre und Mayer über Jean Genet“ – Samstag, 20. September, gegen 10:00 Uhr.